株式会社日本エンブレース

全国規模で広がるソーシャル医療介護連携プラットフォーム、メディカルケアステーション

超高齢化社会を迎えつつある日本。2025年には65歳以上の人口は3657万人を突破し、2042年のピークで3878万人に到達するとされている。(27年度版内閣府高齢化白書)そこで、政府は社会保障・税一体改革大綱に沿って来るべき超高齢化社会である2025年に備えた新たな医療介護制度の実現に向けて取り組んでいる。

その具体例の1つが、病院、在宅介護サービスなど一連の医療介護機関が多職種協働して作り上げる地域包括ケア体制の整備だ。病院の役割分担を明確化し連携を推進すると同時に在宅医療充実化を図ることによって、社会保障費を抑えながら利用者により適切な医療介護サービスを提供することを目的としている。簡単にいえば、それぞれの健康状態に相応しい病院や介護施設、介護サービスを利用できるようにしましょうということだ。サービスを受ける立場からすると、住み慣れた地域での暮らしを継続することができ、地域社会での関係や職場での労働を維持しながら生活することが可能になるという利点がある。

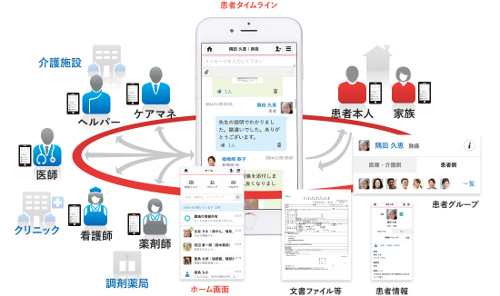

多職種協働に関して現状多くの課題がある。とりわけ、医療介護従事者が問題とするのは医療介護機関の情報共有やコミュニケーションの難しさによる連携不足だ。その課題に対してソフトウェアでの解決方法を提供しているのが日本エンブレースである。同社が開発する医療介護専用SNSであるメディカルケアステーションは、全国数百ヶ所の地域で既に多くの導入実績があり医療介護機関の連携において力を発揮している。

医療機関の情報共有、コミュニケーションを変えたい

日本エンブレースの代表取締役である伊東学氏は2001年に同社創業後、一貫してITと医療をテーマにしたサービスを提供してきた。2013年に誕生したメディカルケアステーションのアイディアは創業当時からずっと持ち続けてきたという。

「デスクトップやノートパソコンが主役だった時代には、情報にアクセスする場所と方法が限られていました。そこにスマートフォンやタブレットなど新たな情報端末が普及することにより、情報の受発信が容易になったのが現在の状態です。そのような環境が企業のワークスタイルに変化を生じさせています。医療業界でも今その機運が確実に高まってきています」

医療介護の現場では、今でも付箋やFAXを使った紙をベースとした情報共有の機会が圧倒的に多い。その場ですぐに書き込めるという利便性はあるが、2025年に向けた地域包括ケア体制の整備を目指すならば、IT技術を活用した1対多もしくは、多対多での情報共有とコミュニケーションを確保するためのソフトウェア導入はもはや必須だと言えるのではないだろうか。

まつもとゆきひろが技術顧問 Ruby採用の理由

メディカルケアステーションでは主にRubyを使用して開発が行われている。また、Rubyの開発者として知られている、まつもとゆきひろ氏を2014年から技術顧問として迎え入れておりシステム拡張の為の技術基盤やソフトウェア設計に対して様々な支援を受けている。Rubyを採用した理由について伊東氏は以下のように語る。

「メディカルケアステーションは日本発信のグローバル医療ネットワークを目指しています。そのため、日本人開発者のまつもとゆきひろさんが開発したプログラミング言語であるRubyを採用しました。まつもとさんが当初から世界中で使われる言語を目指してRubyを開発していたことや、今では様々な開発者がライブラリを提供するRuby gemの仕組みがメディカルケアステーションの目指す世界観に似ています。これはどちらかといえば、私の想いが反映された側面です。実務的観点からは、当社の技術責任者がRubyに対して深い知識を持っており、他の言語と比較した時にRubyの採用に優位性があると判断したからです」

医療介護で場(エコシステム)となるシステムに

伊東氏は日本エンブレース設立以前は大手ITベンダーのオラクル社で勤務した経験を持つ。オラクル社でのシステムエンジニアとしての経験や知見を活かして、メディカルケアステーションを医療介護分野でエコシステムを生み出すソフトウェアにしたいと話す。

「大手のITソフトウェア企業群がクラウド化を推進し、オープンソースに対して歩み寄っているように見えます。ソフトウェアに値段をつけてユーザに買ってもらう従来の商売が難しくなってきているからなのかもしれません。医療介護業界のITシステムに関しても、従来のやり方と平行しながらも、新しいビジネスモデルが必要とされている部分がある。そのような状態の中でメディカルケアステーションは医療介護でのエコシステムが生まれる場となるソフトウェアを目指しています」

その言葉を反映するように、メディカルケアステーションは基本的に無料で利用できる。運営コストはメディカルケアステーションを拡張するためのアプリケーションを開発するパートナー企業からの収益等から生み出すとしている。医療用のアプリケーションというと導入費用が高いイメージがあったが、ソフトウェアの初期投資が必要なく、導入までの壁が非常に低くなっている。これは全く新しい価値観だ。

メディカルケアステーションのエコシステムの事例として、NECが提供している地域医療連携ネットワークサービス「ID-Link」との接続がある。ID-Linkでは各医療機関にまたがった患者の診察情報を統合して共有することができる。これにメディカルケアステーションを連携させることにより、患者の診察情報を閲覧しながら病院や介護施設などの多職種間でコミュニケーションが実現し精度の高い医療を提供することが可能となった。

IT技術を駆使し医療介護業界のロールモデルを目指す

スマートフォンやタブレットなどコンピューティングの進化が医療介護業界のコミュニケーションに変革を生み出したわけだが、これからメディカルケアステーションはどのように進化していくのだろうか。

「今までは物だったものがインターネットで結ばれるようになる世界が実現しようとしています。IoTと医療介護の親和性の高さに期待しており、loTデバイスが広く普及してくると、メディカルケアステーションが情報機器のゲートウェイとして処理伝達を担うソフトウェアになることができるかもしれない。日本はハードウェアの分野で世界をリードしてきた歴史もあるし、国民皆保険制度のような世界に誇れる仕組みを作り上げた。IT技術を駆使した医療介護用のソフトウェアディベロッパーとして、世界でロールモデルとなるような仕組みを作りあげたい」

冒頭でも述べたように、高齢化は日本において今後も進行していく。もっと広い視点で捉えるのなら、高齢化は日本だけではなく世界中の問題だ。他国より一歩先に高齢化に突入した日本は課題を誰よりも先に克服する必要があるということでチャンスでもある。世界中で成功したRubyのように日本エンブレースがロールモデルとなることを期待したい。

事例概要

- 会社名

- 株式会社日本エンブレース

- 活用分野

- 医療介護システム

- 利用技術

- Ruby on Rails

- ニーズおよび解決したかったこと

- 医療介護関係者および患者・家族をつなぎ、簡単かつ安全にコミュニケーションできるクラウドサービスを実現しました。これにより多職種間での情報共有を実現します。

- 地域ごとに構築される傾向があった医療システムですが、メディカルケアステーションは全国共通のシステムとして開発・提供されています。これにより地域の境目を気にすることなく医療介護関係者の間での自由な連携・情報共有が行えます。

- 単独の利用だけではなく、電子カルテや介護系システム等とシステム接続して利用できるように設計・開発されています。さらに地域医療連携ネットワークといったより大掛かりなシステムとの相互接続も実現しています。

- Ruby採用理由

- 全国規模で展開するMCSには様々な機能追加がおこなれます。これらの機能をよりスピーディに開発し提供していくためには柔軟な開発を実現する言語が必要でした。

- 医療介護連携のスタンダードとして、品質の高いプログラムを開発するため、グローバルに優秀な開発者を多く抱えるRubyが最適でした。

- MCSは日本発信のグローバルな医療ネットワークを目指しています。そのため、言語としても日本発信のものを活用したいと考えRubyを採用しました。