株式会社日本ハイソフト

化学物質のリスクアセスメントのパッケージをRubyで開発することにより短期間で実現

島根県出雲市に本社を置く株式会社日本ハイソフトは化学物質のリスクアセスメント実施の支援システムを開発している。ここでいう、リスクアセスメントとは一定の危険性、有害性が確認されている物質を製造または取り扱う事業者において危険性、有害性を調査することを指す。

様々な産業の基礎材料として使われている物質は約6万種もあり、石綿のような製造が禁止されているものが8物質、それ以外にも使用量や使用法によってリスクがあるとして指定されている物質は640種も存在する。そのような物質を対象として、平成26年6月(施行は平成28年6月)の労働安全衛生法改正により、化学物質のリスクアセスメント実施が企業に義務化された。

化学物質のリスクアセスメントに対応した同社のソフトウェアは、大手製造業等を中心に導入され活用されている。

リスクアセスメントについて

意外に思えるかもしれないが、化学物質を対象としたリスクアセスメントを支援するソフトウェアは日本ハイソフトが提供するまで市販品の存在は無かった。同社の企画推進部の三原氏は以下のように語る。

「法令でのリスクアセスメント実施の義務化であったり、企業の法令順守意識の高まりから今後、需要は広がっていくであろうと予想しています。リスクアセスメントに対する評価手法は大学や行政機関で研究が進んでいましたので、それを土台とする形で作成されたのが弊社のソフトウェアです。企業現場で活用することを考慮したものとなっています」

リスクビューワで危険性、有毒性を見える化

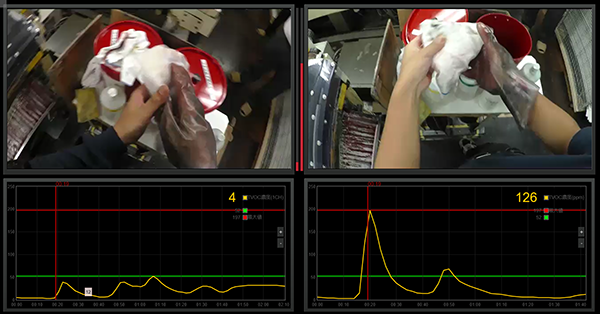

同社はリスクアセスメントに関連あるシステムとしてリスクビューワを作成している。この商品はビデオカメラと小型センサーから得られる作業映像と測定データを同期させて再生させることにで、リスクアセスメントに利用できるツールとなっている。

「リスクビューワに使っている技術は難しくなく、むしろ汎用技術を組み合わせて作られています。ウェアラブルカメラとセンサーは市販品のもので、そこから収集されたデータをWebの標準的な技術を使ってセンサーデータをグラフ化しています」

例を1つあげると、印刷で利用する有機溶剤の取り扱い場面では、どの作業にどのくらいのばく露があるのかを把握できる。熟練工とそうでない人を比較した場合、ばく露のデータに大きな差がでるという。これを利用すれば、熟練者の作業手順の解析、作業改善を促すための教材作成などに活用することが期待できる。

リスクビューワの開発は、技術を如何に組み合わせて、目の前にある問題、課題を解決するのかを上手く実現した良い例だと言えるだろう。システムは、既にいくつかの企業、研究所などに納入されており、リスクアセスメント調査に利用されているそうだ。

日本ハイソフト社は今後、(化学物質を含む)労働災害防止のリスクアセスメント支援システムにより力を入れて行くという。企業の法令順守意識の高まりに加えて、日本では定年制による労働者の大量退職などでこれから多くの熟練工が引退していくことになる。暗黙知として社内に蓄積されている習慣を、システムによって形式化し活用していくことは多くの企業に求められていることだと言える。そのような場面で同社のシステムは今後広く活用されていくだろう。

※本事例に記載の内容は取材日時点(2017年8月)のものであり、現在変更されている可能性があります。

事例概要

- 会社名

- 株式会社日本ハイソフト

- 利用技術

- Ruby on Rails

- Redmine

- ニーズおよび解決したかったこと

- 法規制により義務化が決まった状況で、素早く市場に投入するため、短納期で開発することを求められた

- 短納期を実現するため、また品質の確保のためにも、熟練した開発者の確保が必要となった

- パッケージとして市場に提供していく上で品質は必ず確保すべきものとして求められている

- Ruby採用理由

- Ruby on Railsを活用することで、効率的な開発を実現できる

- Rubyの開発要員を社内で養成してきたことにより、比較的容易に要員確保が可能となった

- 自動テストや、ライブラリの活用などにより開発する部分を減らすことや精度向上により、品質の維持向上が見込める

- Ruby採用効果

- 効率的な開発を実現できた。カスタマイズ対応においても効果があるものと見込める

- 開発がピークの際にも、Ruby経験者が多く在籍していることで、比較的要員の投入がやり易かった

- 自動テストや、ライブラリの活用などにより効率的な開発と同時に品質の維持向上が実感できた