株式会社バイタルリード

地方の交通課題を三方よしで解決!出雲発・AIオンデマンド配車システム「TAKUZO」

島根県出雲市の株式会社バイタルリードは、地方における持続可能な公共交通サービスの仕組みとしてAIオンデマンド配車システム「TAKUZO」を開発。月額3,000〜5,000円の定額乗り合いタクシーサービスのシステムを地方部に提供することで高齢者の外出機会を増やし、利用者・交通事業者・行政の三者の課題の同時解決に貢献している。現在は日本国内の約10地区で導入され、秋田から鹿児島まで全国にサービスを拡大中だ。

このAIオンデマンド配車システム「TAKUZO」はRubyを用いて開発が進められており、2024年には「Ruby biz Grand Prix審査員特別賞」を受賞。

今回は、同社の代表取締役 森山昌幸氏とプロダクトソリューション部 課長 石飛裕子氏にシステム開発の背景とこれからについて伺った。

地方部の公共交通課題を解決する仕組みを新たに開発

株式会社バイタルリード代表の森山氏は、1998年に交通計画のコンサルタント会社を起業。創業から約7年間は森山氏一人きりで運営をしていたが、その後バイタルリードを組織化する際に「交通計画コンサルタント事業」と「ITソリューションプロダクト事業」という二部門を設立。現在は、交通関連のコンサルティングからシステム開発まで手がけている企業だ。

今回のインタビューに森山氏とともに答えてくれた石飛氏は、そのプロダクトソリューション部の課長を務める。日頃は主にプロジェクトマネージャーとして働き、時にはシステムエンジニアとしてシステム設計も担当しているという。

まずは、同社が開発を手掛ける「AIオンデマンド配車システム TAKUZO」のサービス概要について尋ねた。

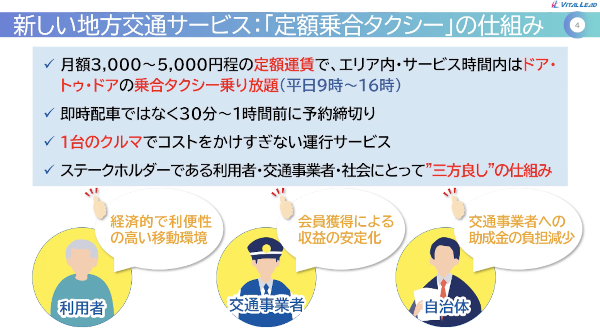

森山氏 「『AIオンデマンド配車システム TAKUZO』は、地方部の公共交通課題を解決するための仕組みです。地方における交通課題を持続的に解決していくためには、“そこそこ便利な”交通環境が必要、という考えの下、利用者・交通事業者・行政の三者の課題を同時解決することを目指して開発しています」

森山氏「『TAKUZO』のシステムを通して地域に提供する具体的なサービス内容としては、特定のエリア内で月額3,000円〜5,000円程『定額乗合タクシー』を運行させ、サービス時間内はドア・トゥ・ドアで乗り放題というものです。高齢者の外出機会を増やしながらも既存のタクシー事業と競合しないよう、サービス提供時間をタクシーとは敢えてずらすなどします。

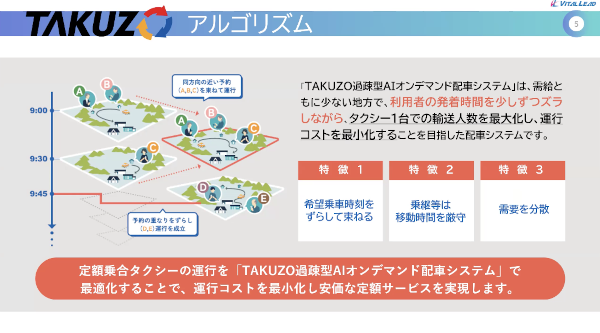

また、敢えて『即時配車』ではなく、希望乗車時間の30分〜1時間前に予約を締め切り、AIを活用した独自のアルゴリズムによって利用者の希望利用時間を調整しながら『乗り合い』を促進し、1台の車で効率的に運行することでコスト削減を実現します」

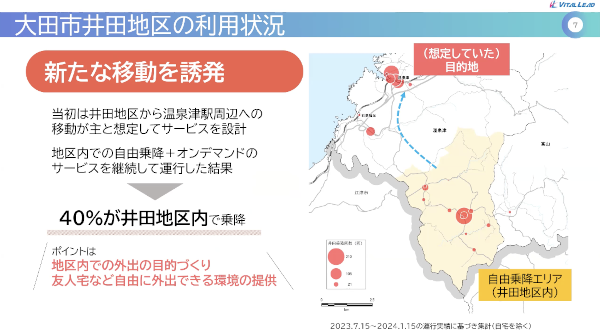

森山氏「導入地域の一例として、島根県大田市井田地区(人口498人、高齢化率57.0%(2022年時点)、面積10.1㎢)で大田市からの運行補助をいただきながらサービスを提供中です」

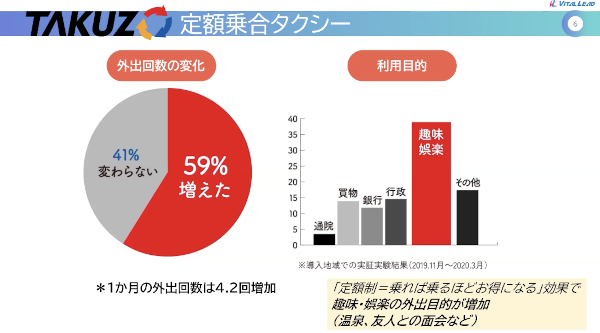

森山氏「『定額制だから、乗れば乗るほどお得』という観点から利用者の外出回数が月平均4.2回増加し、通院目的の移動だけでなく、趣味や友人訪問など、生活の質を向上させる移動が40%を占めるようになりました」

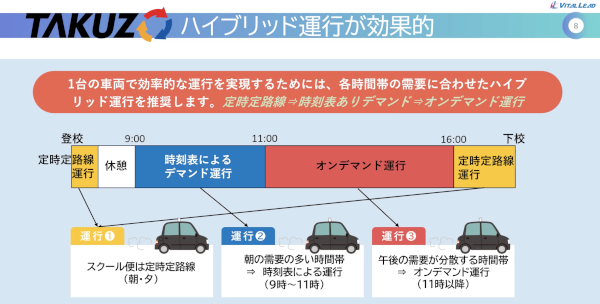

森山氏「また、オンデマンドと、時刻表による運行を組み合わせた『ハイブリッド運行』も可能です。例えば、需要が分散する午後はオンデマンド運行、朝など需要の多い時間帯は時刻表による運行といったサービス提供の形も可能です。こうすることで、エリア内に1台しかない車両で効率的な運行を実現できます。

加えて、都会に住む子世代が、地方に住む親の利用料金を支払える仕組みなども提供しているなど、柔軟なサービス設計をできる点が特徴です」

都会のビジネスモデルをそのまま適用するのは、持続可能ではない

森山氏は、「地方の交通課題解決には、そこそこ便利な交通環境、つまり、暮らしていくために必要な運行水準が求められている」と述べ、「都会で提供されているモデルをそのまま地方へ持ってくるだけでは、持続可能ではない」とも指摘する。その詳細を尋ねた。

森山氏「地域の交通の不便さを解消し、高齢者が生き生きと暮らせるようにすることが最大の社会貢献だと我々は考えています。そのために持続可能な解決策の提供を目指しており、地域内でお金が循環できる仕組みを重視しています。

地方の公共交通は、行政の支援なしでは成立しない、経営が難しい状況です。行政は、地域交通の課題を解決しなくてはならないと法律で定められた責務があるのですが、その一方でコスト負担はどんどん増えていきます。

加えて、そもそも地方ではドライバーが不足しています。さらに交通需要も少なく、電車やバスの運行も1時間〜2時間に1本程度しかない状況です。

そのような背景を鑑みると、ライドシェアのようにギグワーカーのドライバー(隙間時間でドライバー役を担う個人事業主)が運行を担うビジネスモデルでは、ドライバー自身が生計を立てられなくなってしまいます。

つまり、利用者・交通事業者・行政という、この三つプのレーヤーの課題を同時解決しなくては、地方の交通は成り立っていかないと考えています」

このような考えの下で開発された「TAKUZO」による定額乗合タクシーサービスは、現在日本国内の約10地区で導入されており、秋田から鹿児島、和歌山、長野、神奈川など全国各地に広がっているという。森山氏は、自社主催のオンラインセミナーを2ヶ月に1回程度開催し、全国の自治体の交通担当者に「TAKUZO」によるサービスを紹介している。交通問題に関わる大学教授などもセミナー登壇者として参加しているため、その教授がアドバイザーを務める地域にサービスを紹介するなどして、利用地域は広がりを見せているという。

効率的にサービスをローンチできるよう、会社全体でRubyを強化

「TAKUZO」の配車システムは、同社のプロダクトソリューション部がRubyを用いて自社開発を手掛けている。「最初はPythonで開発していたものの、途中からRubyに切り替えました」と語る石飛氏。その詳細についても聞いた。

石飛氏「当初、弊社のエンジニアチームの中ではPHP、Python、Rubyなど開発者によって得意な言語がバラバラでした。しかし、言語やフレームワークが異なると技術的課題の情報共有が難しく、特定の開発者しか対応できない課題がありました。

そこで、開発者が複数の言語を習得しなくても効率的にサービスをローンチできる仕組みを作ることを目的に、会社全体でRubyを強化する方針を決定しました。全ての技術者がRubyを扱えるようにし、『TAKUZO』の開発も途中でPythonからRubyに置き換えました」

石飛氏に、PythonからRubyに置き換えたことの利点についても尋ねた。

石飛氏「技術の置き換えにより、学習コストの削減や属人化の回避といった利点がありました。また、新しい技術者が参画しやすくなり、サービスをより迅速に提供できるようになった点も良かったです。現在は約10名のエンジニアが在籍しており、他言語を扱える人材もいるものの、基本的にはRubyを使用して開発を進めています」

「TAKUZO」のシステム開発において、特に重点を置いたポイントについても尋ねた。

石飛氏「Rubyのgemやライブラリを活用し、一から開発せずに素早くサービスに適用できる体制で進めました。

サービス提供開始当初は、配車の最適化について仮説を立てて構築をしていましたが、実情として利用地域によって道路事情や車両台数、予約の傾向など考慮すべき点が異なることも判明しました。利用者一人ひとりによって譲れる部分と譲れない部分が異なり、ニーズや満足度の捉え方も多様だと感じるようになってきました。よって、交通事業者・利用者・行政の『三方よし』を実現できる最適な配車方法について、技術者間で意見交換をしながら日々模索し続けているところです。利用者の満足度を追求しながらチームでディスカッションし、より良いサービス構築をしていけるよう努めています」

Ruby biz Grand prix審査員特別賞を受賞

その「TAKUZO」は、Rubyを用いて開発されたプロダクトの中でも地方部の交通課題解決に大きく貢献しているとして、2024年に「Ruby Biz Grand Prix 審査員特別賞」を受賞。率直な思いや社内外の反応を伺った。

森山氏「地方の会社としてしっかりと成果を出している企業だと『お墨付き』をいただけたと捉え、嬉しく思っています。受賞後、『TAKUZO』の資料ダウンロード数も増加しました」

石飛氏「エンジニアチームも、日々コードを書く努力が実って表彰されたことが純粋に嬉しく、次は大賞を目指そうといった、より前向きな気持ちになれました」

森山氏に「TAKUZO」のサービス展開に関する今後の展望についても尋ねた。

森山氏「『TAKUZO』は、地域からの要望に応じて順次バージョンアップを続けていく予定です。東京支店も2年前に設立、2024年春から本格的に活動を開始し、急速に展開が進んでいます。

弊社は交通計画コンサルタントの技術と『TAKUZO』などのITプロダクトを組み合わせたサービス提供を目指しており、今後は『TAKUZO』周辺プロダクトも含め、移動手段の提供から地域づくりのためのソリューション提案へと発展させる方針も掲げています。暮らしやすく魅力的な地域作りに貢献することで企業成長を図っていきたいと考えています」

ユーザーと向き合い、課題の本質を問う姿勢が重要

最後に森山氏・石飛氏のお二人に、新規サービス開発に挑むRubyエンジニアへのメッセージを聞いたところ、次のような言葉が返ってきた。

森山氏「新しいサービス開発に挑む際には、技術優先ではなく市場ニーズを把握し、実際のユーザーと向き合うことが重要です。

プロダクトを通してハッピーにしたい人について、しっかりと調べる、話を聞く。

オフィスのパソコンの中だけで考えるのではなく、やはりソリューションを提供したい相手と実際に向き合いながら開発を進めることで、ユーザーに喜んでいただけるものをスピーディーに実現できると思います」

石飛氏「エンジニアの皆さんもビジネスサイドと共にプロダクトのビジョンやミッションを理解し、提供できる価値を常に問い続けることが重要です。コードを書く技術や、システムの安定稼働に関する知識をつけることはもちろん重要ですが、エンドユーザーの視点に立ち、共感することも大切です。そして、ビジネスサイドと建設的な意見交換を行いましょう。

チーム全員がお互いにリスペクトし合いながら意思決定を進めることで、ビジネスは成長していきます。自分の担当外の部分でも、全てが繋がっているという意識を持ち続けてほしいです。

また、『こんなサービスが欲しい』と言われたときに、『はい、わかりました』と言われた通りに作るのではなく、『なぜ、それが欲しいんだろう?どこに問題があるんだろう?』というように、課題の本質への問いを繰り返していく姿勢を身に付けることも大事ではないでしょうか。

※本事例に記載の内容は取材日時点(2025年3月)のものであり、現在変更されている可能性があります。

事例概要

- 会社名

- 株式会社バイタルリード

- 開発した主なシステム

- TAKUZO AIオンデマンド配車システム

- 利用技術

- Ruby

- Ruby on Rails

- JavaScript

- Nuxt.js

- Vue.js

- ニーズおよび解決したかったこと

- 地方の持続可能な新たな公共交通サービス

- Ruby採用理由

- 技術者の確保

- 短期間での開発への対応

- 保守性の高さ

- Ruby採用効果

- 学習コストの削減

- チームの一体感の高まり

- ライブラリ活用による効率的な開発と価値創造

- 開発者のエンゲージメントの向上